Politiker als Influencer, komplexe Debatten als emotionale Inszenierung, Social Media statt Sacharbeit – die Politik unserer Zeit gleicht zunehmend einem Unterhaltungsbetrieb. Was Max Weber einst als Beruf der Verantwortung beschrieb, verkommt zur Bühne der Selbstdarstellung. Doch diese Infantilisierung ist mehr als ein politisches Phänomen: Sie ist das Symptom einer Gesellschaft, die ihre Fähigkeit verliert, erwachsen mit Komplexität umzugehen.

Die Szene wiederholt sich täglich: Politiker posieren für Instagram, vereinfachen komplexe Sachverhalte zu plakativen Parolen, ersetzen parlamentarische Arbeit durch mediale Auftritte. Was auf den ersten Blick wie eine zeitgemäße Anpassung an veränderte Kommunikationsformen wirkt, offenbart bei genauerem Hinsehen eine tiefgreifende Verschiebung dessen, was Politik eigentlich bedeutet. Die Infantilisierung der Politik ist kein harmloses Randphänomen – sie ist das sichtbare Zeichen eines gesellschaftlichen Zerfallsprozesses.

Webers Vermächtnis: Politik als Verantwortung

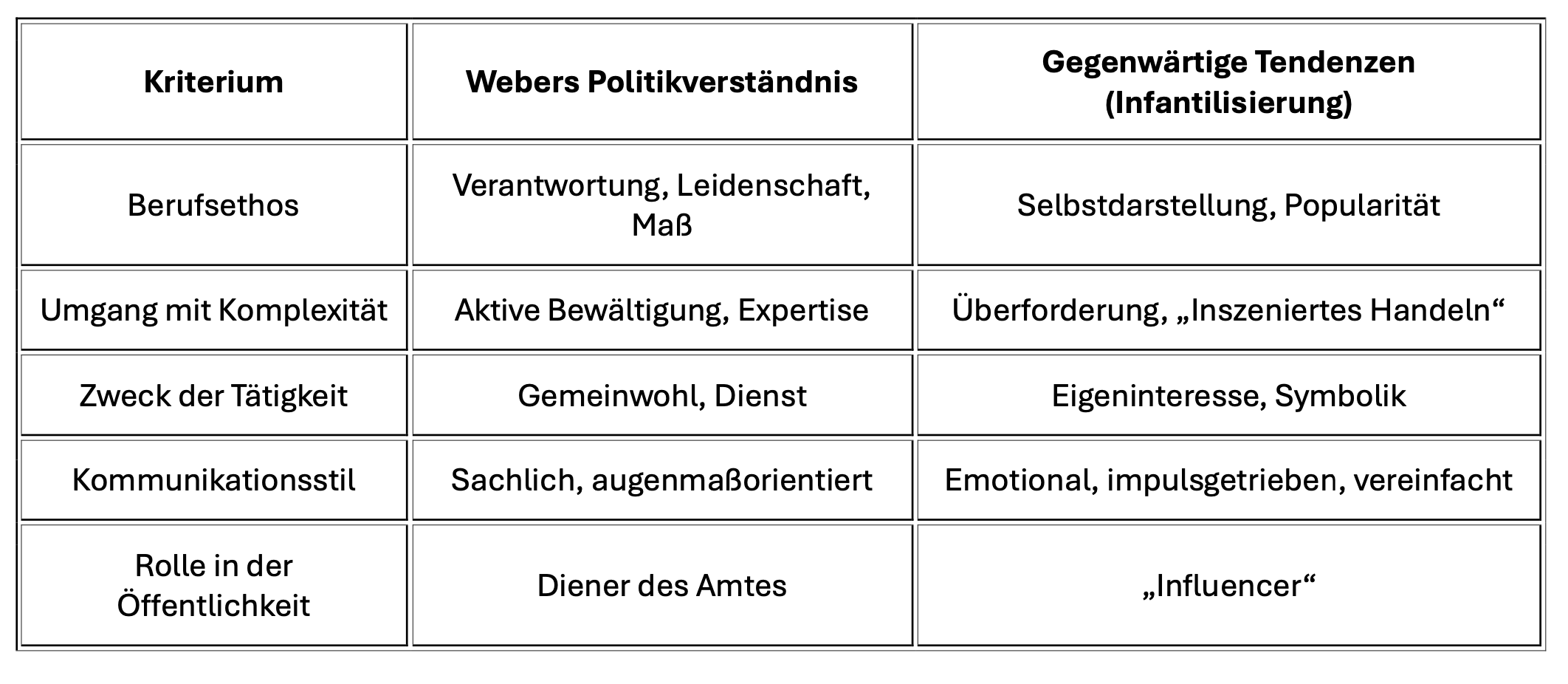

Als Max Weber 1919 seinen berühmten Vortrag „Politik als Beruf“ hielt, entwarf er ein anspruchsvolles Ideal: Der Politiker sollte sich durch Leidenschaft für die Sache, Verantwortungsbewusstsein für die Folgen seines Handelns und Augenmaß in der Beurteilung von Situationen auszeichnen. Politik war für Weber kein Mittel zur Selbstdarstellung, sondern ein Dienst am Gemeinwesen – anspruchsvoll, komplex, oft undankbar.

Weber warnte eindringlich vor jenen, die „für“ die Politik leben, getrieben von Eigennutz und Eitelkeit. Der wahre Politiker hingegen sollte bereit sein, persönliche Opfer zu bringen, sich schwierigen Aufgaben zu stellen und die Last der Verantwortung zu tragen. Das politische Amt verlangte nach Webers Verständnis Professionalität, Sachkenntnis und die Fähigkeit, mit Widersprüchen und Zielkonflikten umzugehen.

Die neue Wirklichkeit: Politik als Performance

Heute dominiert ein anderes Bild: Politiker agieren als „Figuren“ im medialen Unterhaltungsbetrieb. Social Media fördert eine permanente Selbstinszenierung, bei der das Image wichtiger wird als die Inhalte. Komplexe Debatten werden durch vereinfachte, emotionale oder gar spielerische Inszenierungen ersetzt. Der Eindruck verfestigt sich, dass viele Politiker das Tagesgeschäft nicht mehr bewältigen – stattdessen rücken symbolische Handlungen und die Pflege der eigenen Marke in den Vordergrund.

Die Parallele zur Welt der Influencer ist frappierend: Auch hier geht es um Reichweite, Likes, emotionale Resonanz. Die Rolle des Politikers verschiebt sich vom Diener des Amtes zum Verkäufer seiner selbst. Was Weber als Verantwortungsethik beschrieb, weicht einer Logik der Aufmerksamkeitsökonomie. Der sachlich-augenmaßorientierte Kommunikationsstil wird abgelöst durch emotionale, impulsgetriebene, vereinfachte Botschaften.

Gesellschaft im Spiegel ihrer Politik

Doch die Infantilisierung der Politik ist nicht isoliert zu betrachten. Sie ist das Spiegelbild einer Gesellschaft, die selbst in einem Prozess der Regression begriffen zu sein scheint. Drei Faktoren verstärken sich gegenseitig:

Die Konsum- und Werbewirtschaft behandelt Menschen längst als kindlich-emotionale Zielgruppe. Marketing setzt auf simple Reize, unmittelbare Befriedigung, die Vermeidung kognitiver Anstrengung.

Eine Medienlandschaft, die eher sentimentale, einfache Botschaften verbreitet und intellektuelle Herausforderungen meidet, tut ihr Übriges.

Und schließlich eine populistische Politik, die diese Mechanismen bewusst nutzt und verstärkt.

Diese Konstellation beschreibt eine Gesellschaft, die mit Komplexität überfordert ist, sich vermehrt auf individuelle Emotionen und Identitätsangebote konzentriert und sich von rationaler Auseinandersetzung entfernt. Wo erwachsene, differenzierte Diskurse stattfinden sollten, herrschen Vereinfachung und Emotionalisierung.

Symptome des Zerfalls

Die Infantilisierung ist mehr als ein Stilphänomen – sie ist Indikator tieferliegender gesellschaftlicher Spannungen. Der Vertrauensverlust in Politik und Institutionen, wachsende soziale Ungleichheiten und politische Entfremdung begleiten diese Entwicklung. Wenn Politik und Gesellschaft ihre auf Ausgleich und Verantwortung gegründete Ordnung nicht mehr aufrechterhalten können, wächst das Risiko institutionellen und sozialen Zerfalls.

Die politische Repräsentation verliert an Legitimität, weil die Distanz zwischen Bürgern und ihren Vertretern wächst. Die politische Öffentlichkeit fragmentiert in Echokammern und Filterblasen. Eine gemeinsame Basis für demokratische Willensbildung erodiert. In dieser Fragmentierung, in der vereinfachten, emotionalen Politik, zeigt sich ein sich vollziehender Zerfallsprozess der sozialen und politischen Kohärenz.

Das Paradox der Unmündigkeit

Das Erschreckende daran: Diese Entwicklung vollzieht sich in einer Gesellschaft, die sich selbst als aufgeklärt und mündig versteht. Doch Mündigkeit erfordert die Bereitschaft, sich komplexen Zusammenhängen zu stellen, Ambiguitäten auszuhalten, rationale Argumente gegen emotionale Impulse abzuwägen. Infantilisierung bedeutet das Gegenteil: die Flucht in Einfachheit, die Suche nach schnellen Lösungen, die Verweigerung der intellektuellen Anstrengung.

Die Gesellschaft, die solche Politiker hervorbringt und wählt, offenbart damit ihre eigene Unreife. Sie zeigt, dass sie ihre Fähigkeit verliert, erwachsen mit den Herausforderungen der Gegenwart umzugehen. Was Weber als selbstverständliche Voraussetzung politischen Handelns ansah – Verantwortungsbewusstsein, Professionalität, Komplexitätsbewältigung –, wird zunehmend zur Ausnahme.

Wege aus der Regression?

Ohne eine aktive Gegenbewegung droht dieser politische und gesellschaftliche Zerfall sich fortzusetzen. Es braucht eine Rückbesinnung auf Rationalität, auf die Fähigkeit und Bereitschaft, sich komplexen Problemen zu stellen. Es braucht Politiker, die ihr Amt wieder als Dienst verstehen, nicht als Bühne. Es braucht Bürger, die bereit sind, einfache Antworten zu hinterfragen und sich der Mühe des demokratischen Diskurses zu unterziehen.

Die Infantilisierung der Politik ist kein unabwendbares Schicksal. Sie ist das Ergebnis von Entscheidungen – individuellen wie kollektiven. Und sie kann durch andere Entscheidungen überwunden werden. Doch dazu muss die Gesellschaft zunächst erkennen, dass sie ein Problem hat. Dass die kindliche Regression, die sich in ihrer Politik zeigt, auch ihre eigene ist.

Max Webers Vision einer verantwortungsbewussten Politik wirkt aus heutiger Sicht fast utopisch. Doch vielleicht ist gerade diese Utopie notwendig, um den gegenwärtigen Zustand als das zu erkennen, was er ist: ein Rückschritt, den wir uns nicht leisten können, wenn wir die komplexen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen wollen.

Die Frage ist nicht, ob wir uns eine erwachsene Politik leisten können. Die Frage ist, ob wir uns eine infantile Politik noch länger leisten können.